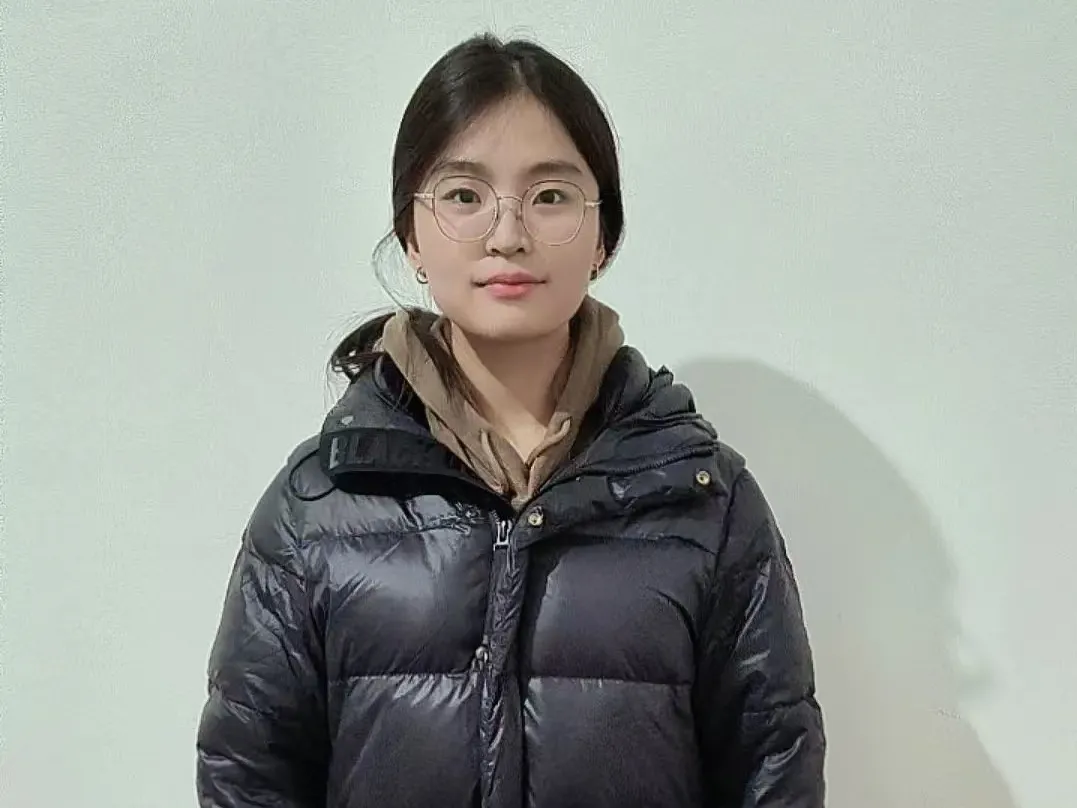

【青春榜样】普通生一年逆袭,这个女孩的故事有点燃!

生活不会总是一帆风顺,前进的道路也不会一马平川。面对课程挂科、考试失败,究竟是一蹶不振还是迎难而上?人工智能专业2022级学生周雅晴的故事,给了我们一个关于逆袭的答案。

初入大学,周雅晴在起步阶段显得吃力。课堂上,艰难晦涩的专业知识曾经一度让她感到迷茫,大一学年,她的学习成绩排在专业中后 。不甘落后的周雅晴开始下定决心,认真钻研专业知识。

她发现,大学阶段的学习节奏与高中时大量刷题刷题截然不同,更需要发散思维和创新思想,思维如何转变成了周雅晴所面临的难题。

迷茫之中,马克思主义学院的李静静老师给了周雅晴很大帮助。周雅晴回忆,“当时的我也不知道从何下手。课堂上,李静静老师除了讲授课堂知识外,也给我们传授了很多调节心态的方法,让我受益匪浅。”

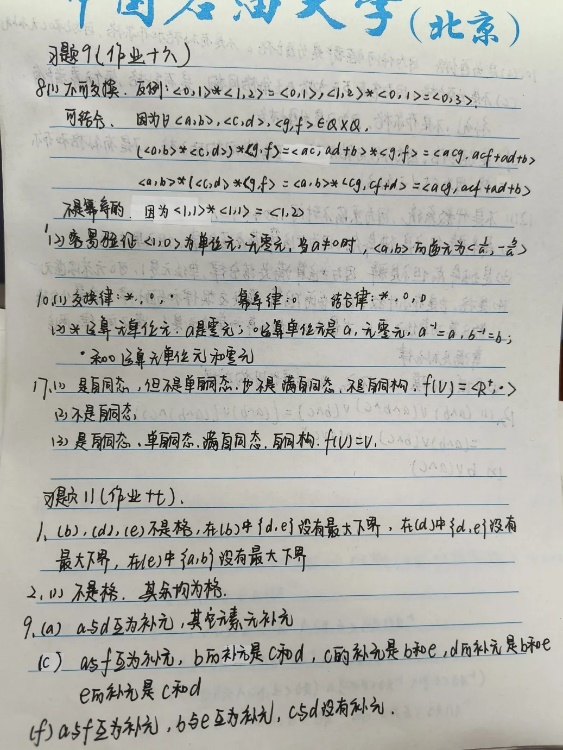

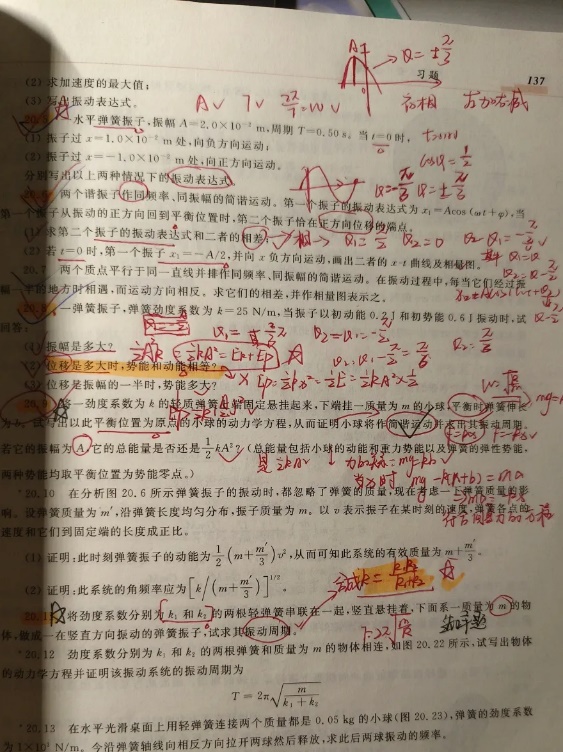

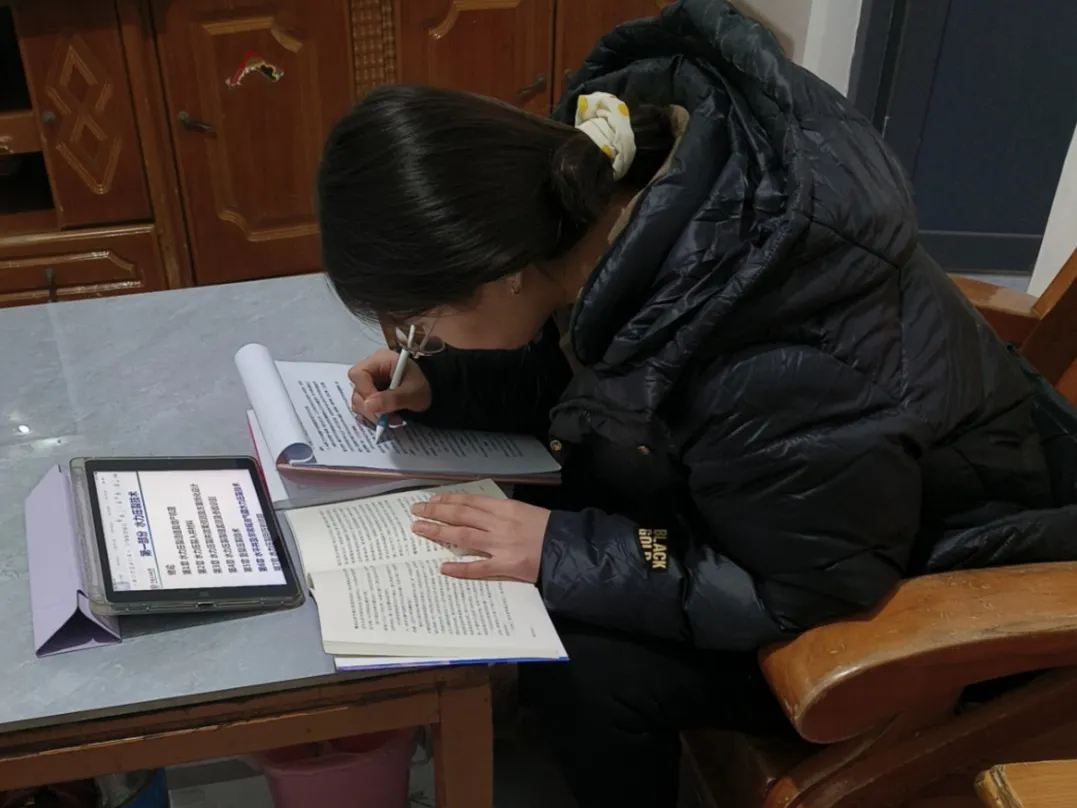

面对困难,周雅晴从未停止努力。大二学年,她重拾信心与干劲,重新制定学习计划,逐渐夯实基础知识。课堂上,她始终保持积极向上的态度,认真研读专业知识。影响她最深的是“机器学习”这门专业课,这是一门基础知识与上机实践相结合的课程。通过学习这门课程,周雅晴认识到专业课的学习需要基础和实践双管齐下。在一年的努力后,周雅晴智育成绩排名一跃成为专业第一,实现了逆袭。

除了课堂学习,周雅晴也不断地拓展视野,接触科研项目,找到了科研的方向,加强了未来投身能源领域科研事业的信心。她说:“这段学习经历所给我带来的正面影响并不仅仅停留在课堂,更多的是让我培养了面对困难、面对压力的良好心态,以及敢于去拓宽视野、接触科研的勇气。”

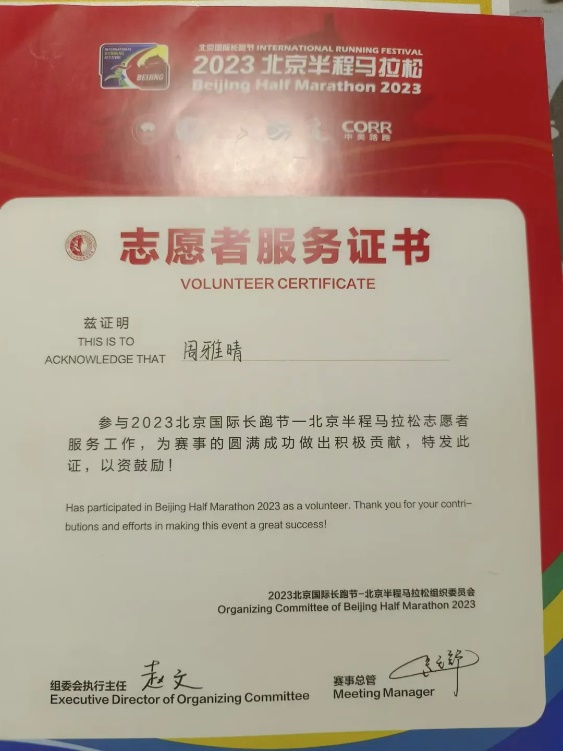

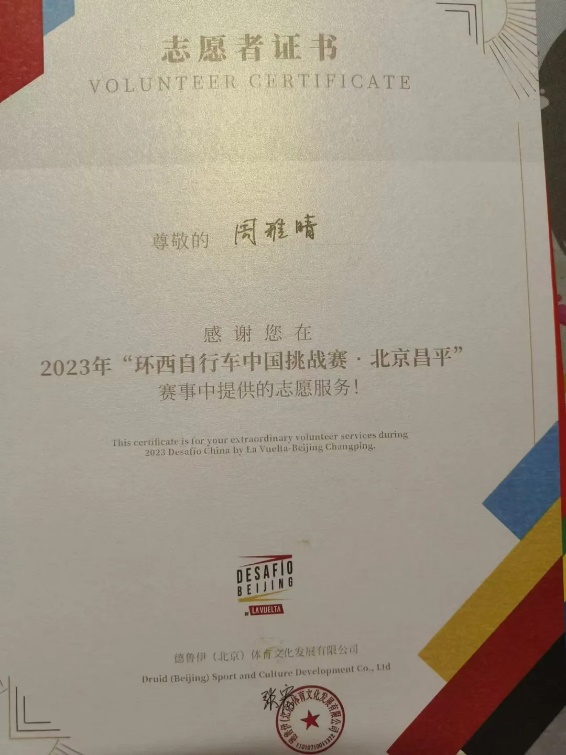

大学入学以来,周雅晴还在班级和社团中担任职务,为同学们服务。她参加了南华支教项目等志愿活动,累计志愿时长达291小时,荣获“校级优秀青年志愿者”称号。在南华支教项目中,周雅晴在线上支教的是一位小学六年级的女生。这位女生每次都会与周雅晴分享自己的学习收获,周雅晴的获得感和满足感油然而生。她说:“我坚信,个人的成就不仅仅是自我实现,更是为了回馈社会。”